コンボミラー(2008年度)

宇宙や彗星の尾などで分子の発光が観測されていますが,この分子が出す光の波長は分子の種類によって固有のスペクトルをもっています.どの分子がどのようなスペクトルの光を出すのかをあらかじめ測定しておけば,観測された発光がどの分子によるものかを推測することができます.

これはその分子の発光スペクトルを高感度に検出する実験のための集光ミラーです.ひとつは球面,もう一つは回転楕円体のミラーで,これを組み合わせて光を集めます.京都大学馬場准教授からの依頼で,分子科学研究所と協力して作成しました.今までは,分子発光の一部しか利用できていませんでしたが,これによりほとんどの光を集光できるようになりました.

スライスミラー

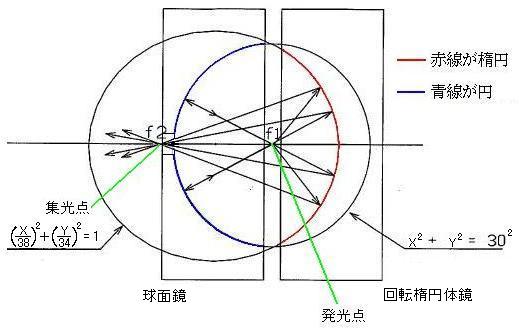

まず, 図のようにミラーを配置します.右側には回転楕円体鏡,左側に球面鏡を置き,楕円ミラーの一つの焦点:f1 と球面鏡の曲率中心が一致するように調節します.

- 楕円の右側の焦点:f1 の位置で分子線をレーザーで励起し発光させます.

- 図の右側に出た光は回転楕円体のミラー(赤線)にあたり,左の球面鏡の中心付近に空いた穴を通って,楕円のもう一つの焦点:f2 に集まります.

- 一方,図の左側に出た光は球面鏡(青線)にあたり,そのまま同じ位置に反射して帰ってきます.そして右側に出た光と同じ経路をたどって f2 に集まります.

こうして,ほとんどの光を f2 に集めることができます.

|

要求精度 |

達成精度 |

|---|---|---|

材質 |

アルミ合金 | |

形状 |

直径59mm曲率半径30mmの球面凹 : 1個 直径60mm長半径38mm短半径34mmの回転楕円面 : 1個 |

|

表面粗さ |

指定なし | RMS 15nm |

形状精度(ミラー単体) |

PV 50μm |

PV 5μm |

集光率 |

|

90%以上 |

集光原理について

分子の発光スペクトルを調べるには,まず分子線にレーザー光を当てて分子を励起させ発光させます.次にその光を望遠鏡などでとらえ分光するのですが,このときに集める光が多ければ多いほど検出感度がよくなります.

従来の方法では左図の様に直接望遠鏡で集光していましたが,これでは全体の5%ほどの光しか集められていませんでした.そこで右図の様に集光ミラーを用いることで,これまで捨てられていた光も使用できるようになりました.

| 従来の方法 | 今回の方法 |

|---|---|

| 大部分の光を無駄にしてしまっているため,集光率は5%ほど. | ほとんど全ての光を集めているので集光率は90%以上. |